Diabetes Front

DITN No.491 掲載

インスリン発見から100年の歩み

1型糖尿病:死の病から共に生きる病、そして完治へ

ゲスト

河盛 隆造先生

順天堂大学名誉教授/トロント大学医学部教授

ホスト

渥美 義仁先生

永寿総合病院 糖尿病臨床研究センター/DITN編集長

渥美●2021年はインスリン発見から100年です。糖尿病医療を考える上でも最も大きな足跡であるインスリン発見100周年ということで、インスリン研究のレジェンドのお一人でもあり、インスリンを発見したトロント大学とも関係の深い河盛隆造先生にお話を伺いたいと思います。

若き研究者の熱意とアイディアがインスリン発見へ

渥美●まずインスリンが発見されたころの糖尿病医療についてお話しいただけますか。

河盛●100年前までは1型糖尿病は死に至る病でした。当時は世界中で多くの研究者が膵ラ氏島からインスリンを取り出そうと躍起になっていました。

渥美●インスリンの発見は大変な快挙だったのですね。

河盛●29歳のバンティング先生は、「膵臓の消化酵素がインスリンを分解しているのだろう、では膵管を結索し、膵液の影響をなくせばいい」と考えたそうです。

渥美●バンティング先生は開業医だったそうですね。

河盛●バンティング先生は、トロント大学卒後トロントから車で2時間ほどのロンドンという街で、整形外科医として開業していましたが、暇だったので大学の図書館に通い、論文を読みまくり、インスリン抽出のアイディアを得て、マクラウド教授の元へ駆け付けました。教授は「こんなプロトコルでは無理だ」と突き返したそうですが、何回か討論し、教授も興味を持ち始めて許可をもらいました。そして、医学生だったベスト先生を助手にして実験を開始し、わずか4カ月後の1921年夏にインスリンの抽出に成功したのです。

渥美●若くて研究の経験も乏しいバンティング先生がたったの4カ月で成功したのは驚きですね。

河盛●「トロントの奇跡」です。抽出したインスリンは、夾雑物も多く、濃度も低かったため、マクラウド教授がコリップ先生という専門家をチームに入れ、短期間に純度の高いインスリン溶液を生成して、1922年の1月11日にはレオナルド トンプソンという1型糖尿病の少年に注射し、劇的な効果が発揮されました。

1型糖尿病は死の病から治療できる病へ

渥美●トンプソン少年の治療に成功した翌年の1923年に、早くもバンティング先生とマクラウド教授がノーベル賞を受賞しましたね。

河盛●ノーベル賞受賞に際しては、2人の不仲が取り沙汰され、ベスト先生やコリップ先生が受賞しないことの是非も議論になったそうです。しかし、「インスリンの発見とその臨床応用」を成し得たのはバンティング先生、マクラウド教授、ベスト先生、コリップ先生がチームで取り組んだ結果なのだと捉えられています。

渥美●バンティング先生が成功したことは、熱意やアイディアを持つことの重要性を教えてくれますね。また、マクラウド教授の的確な指導が効果を発揮したという評価なのでしょうね。

100年前のインスリンの奇跡と限界

渥美●トンプソン少年のその後はどうなったのでしょうか。

河盛●「トンプソン少年はインスリン治療のおかげで立派な青年に成長したが、残念なことにオートバイ事故で亡くなった」とトロントでずっと伝えられてきました。ところが、1982年のN Engl J MedのMedical Intelligenceに「A Case of Diabetes Mellitus」というありふれたタイトルのレポートが載ったのですが、それがトンプソン少年についてだったのです1)。

渥美●なぜ、死後何十年もたってから発表されたのでしょう。

河盛●トロントジェネラルホスピタルが建て替えの際に、地下倉庫のカルテを整理していたら、トンプソンのカルテが発見されました。彼は13歳でインスリンを開始した後も、何回もケトアシドーシスや低血糖で入院しており、1936年に肺炎で入院し亡くなっていました。剖検により、27歳なのに全身血管の重篤な動脈硬化症が証明されました。今、計算し直すと当時のインスリン溶液は1mLに8単位しか含まれていなかったため、ガラスの注射器や金属の太い針で何度も注射しなければならなかったのです。血糖値の測定にも何時間もかかったのです。

ベスト先生のインスリン発見50周年での講演

渥美●河盛先生はトロント大学に留学されたときにベスト先生にご指導を受けたと聞いています。

河盛●1971年9月、トロント大学での初日にバンティング・ベスト研究所所長室にご挨拶に参りました。私は聞かれるままに、大阪大学で行っていた経口インスリン製剤の研究、さらに経口だと注射の50倍ものインスリンが必要なことをお話ししました。するとベスト先生は「世界中の畜産業者に依頼して牛と豚の膵臓を提供してもらい抽出しているが、インスリンはまだまだ足りないのだ。それは大切なインスリンの無駄遣いだ」と激怒されました。私は若気の至りで、「腸からインスリンが吸収され、門脈から肝臓へと流入すると、生理的なインスリンの投与ルートになると思います」とお答えしてしまい、後でボスのウラニッチ先生に、「ベスト先生に言い返すなんて」と叱られました。ところが2カ月後、インスリン発見50周年シンポジウムでベスト先生がまとめのご講演の中で、「より良いインスリン治療のため、膵移植、人工臓器、それに経口投与インスリン開発など積極的に進めたらどうか」とおっしゃったのです。スライド係をしていた私は感動して、ご指導いただいていた当時大阪大学の七里元亮先生のご自宅にすぐにお電話したことを今もよく覚えています。

それから50年経ちましたが、残念ながらこれら3つはいまだに活用できていません。

渥美●それはすごい経験をされましたね。

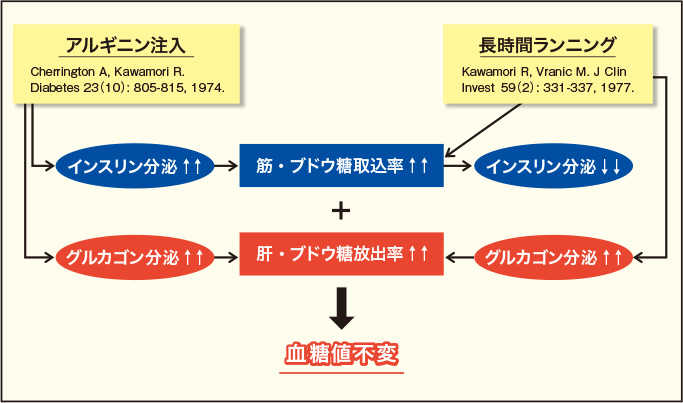

河盛●名著「インシュリン物語」(二宮陸雄訳)の著者、レンシャル先生にイヌの実験の手ほどきを受けました。レンシャル先生は核物理学者でしたが、1型糖尿病を発症なさったので、ベスト先生の元でインスリンの研究を開始なさいました。医学分野にラジオアイソトープを導入なさった第一人者として有名です。イヌにラジオアイソトープをラベルしたブドウ糖を注入し、食事や運動時の肝や筋のブドウ糖利用率に及ぼすインスリンやグルカゴン、ブドウ糖の影響を緻密に計測しました。種々の刺激で例え血糖値が変わらなくても、インスリンやグルカゴンの作用で体内では大きな変動が起こっていることがわかりました(図1)。しかし、インスリン分泌が過少となったり、グルカゴン分泌が過剰であると高血糖を呈するのです。帰国後は安定同位体を活用して、ヒトで精密に肝・筋・脂肪組織などでのブドウ糖利用率を測り、それらに及ぼす諸因子の解析を続けております。学生や研修医にいつも話していることですが、私どもは毎日500~800gものブドウ糖をエネルギー源として活動しており、それを緻密に制御しているのが、刻々変動するインスリン分泌であることから、それを的確に補充するのが糖尿病の治療の根本だ、と捉えてきました(図2)。インスリンから始まった血糖応答の解析が、グルカゴン、インクレチンなどの他のホルモンの関与、肝や筋などでのホルモン作用に依存することなど、解明されるにいたったと思います。

渥美●レンシャル先生はご自身が1型糖尿病だったのですか。

河盛●頻回のレギュラーインスリン注射と規則正しい生活を実践しておられましたが、実験に夢中になり、昼食やコーヒーブレイクが遅れると、低血糖症状がありました。当時やっと1分で血糖値が測定できる比色計が登場し、それでレンシャル先生の血糖値を研究室やご自宅で測っていただいたら、案の定、高血糖、低血糖の繰り返しでした。それからは、よくインスリン投与量をどう変えるか相談を受けましたし、奥様から意識がなくなった際の対処法についての相談も受けました。実験に使っていたブタグルカゴンバイアルを万一のためにと奥様にお渡ししていましたが、私たち家族が夏に先生の別荘にお邪魔させていただいた折に、私がレンシャル先生に注射したことがありました。奥様が冷たい湖水に保存していたグルカゴンの場所を教えてくれたので、走って取りに行きました。今でもあの焦った気持ちを思い出します。

渥美●先生はレンシャル先生の命の恩人ですね。

河盛●当時はインスリンが登場して既に50年もたっていたのに、患者さんは大変だったのですね。今は糖尿病治療も急速に進展しましたが、2型糖尿病においても、インスリン療法が必須になっている、大量のSU薬を服用せざるをえない患者さんもとても多くおられます。本人が対処できない低血糖も起こりうるので、家族や周囲の方々が低血糖とその対処について十分に理解しておくことの重要性を実感しています。最近、利便性の高い点鼻のグルカゴンが登場しました。いざというときのために、家族や周りの方々が投与できる体制を作っておかないといけませんね。

渥美●まだまだ糖尿病患者を支える家族や周囲の方への情報提供は不十分という印象があります。

DCCTによって「良い血糖コントロールは糖尿病合併症抑制につながる」

渥美●1型糖尿病治療を振り返る上で、1型糖尿病における良好な血糖コントロールが合併症抑制につながることが初めて示された1983年から1993年に実施されたDCCT(The Diabetes Control and Complications Trial)2)のインパクトが大きかったと思います。

河盛●私は帰国後も長年にわたりトロント大学に行き、その際DCCTにエントリーしている患者を間近で見ておりました。本邦と異なり、1型糖尿病なのに肥満例が多くて驚いていました。過食、過剰インスリン投与で、今や1型糖尿病の方もたやすく肥満にもなるのですね。

この10年は皮下注射後の吸収の安定度が高い、作用時間の異なる種々のインスリン製剤が登場し、本邦では、1型糖尿病の方は血糖自己測定を駆使し、緻密に食事内容や身体活動量に合わせ、インスリン投与量も調整するなどして、本当によい状況を継続してくれていますね。

渥美●インスリンポンプ療法が最近はかなり進歩したと思います。国によっては、インスリン治療は注射よりポンプの割合の方が大きいですよね。

河盛●24時間にわたって基礎分泌インスリン量を過不足なく補充する、食事摂取時の追加量をポンプで速やかに注入するポンプ療法が普及してきました。最近はCGMと連動させたSAP(sensor augmented pump)が始まりましたが、私はいまだにCGMの測定値に対応してインスリンを自動的に注入することを危惧しています。私どもは、針型ブドウ糖センサーを作成し、私どもの前腕部に刺入し、その結果をLancetに発表しました。皮下間質液中ブドウ糖濃度は血糖値の70%程度であり、血糖値に遅れて約10分でやっと変化します。sensor outputをアルゴリズムで血糖値であるかのように変換しているので、正しい保証はありません。closed-loop control systemでは、時間遅れのない正しい計測(sensor)、正確なアルゴリズム(controller)、的確な場所への投与(effector)が必須です。皮下インスリン注入では効果が出るまで時間的遅れも大きく、その後の低血糖すら危惧されます。現状では、むしろSMBG値でタイミング良く投与インスリン量を頻回調整する方が効果的なのではないでしょうか。

渥美●肝にインスリンを供給する投与法について、どのようなブレークスルーが求められていますか。

河盛●新規経口インスリン製剤は、今も国際学会で新しい発表があります。いまだに魅力的なプロジェクトですね。腸管での吸収に少々乱れがあっても、実は肝・ブドウ糖処理率に対するインスリンのハンドルの遊びは大きいことを認めました。インスリン流入率が乱れても肝はうまく対応するようです。皮下注射しても、肝のfenestraeだけは通り抜けるように工夫した、肝にのみ作用するインスリン製剤も開発されていますね。実用化に期待しています。

渥美●血糖測定も進歩してきました。

河盛●日本でSMBGが保険適用になったのは1986年のことですね。現在、涙や唾液で“血糖値”が測れる、という報道もありますが、信用できかねます。やはり血糖値は血液で正しく測るべきでしょうね。

機を逸さずにインスリン導入を

渥美●2型糖尿病のインスリン治療についてのお考えをお願いします。

河盛●2型糖尿病の治療の目標は、内因性インスリン分泌を活用して、安定した血糖コントロールを維持することです。食後高血糖の持続こそが内因性インスリン分泌を低下させることを分子、細胞、動物レベルで実証してきました。そこで、インスリン療法は毎食前の超速効型インスリン注射から開始することを第一選択として、永年実践してきました。食後高血糖を改善できるのみならず、食前・夜間の低血糖発症リスクがないので、外来でも安心して開始できます。かつ、比較的早くインスリン療法から離脱させてあげるメリットがあります。機を逸さず、うまく高血糖を取り除いてあげることが大切ですね。

渥美●2型糖尿病ですと、インスリン導入に抵抗のある患者も多いと思います。

河盛●インスリン注射針は細く短くなり、痛みも感じないほどになっていること、を先ず理解してもらうことが大切です。外来ではインスリン療法を開始しない、という最前線の先生方に、是非理解いただいて、「インスリンを2型糖尿病の最後の手段にしない」ようにしたいものですね。

トロント大学発インスリン100周年イベント

渥美●トロント大学からはインスリン100周年のイベントがオンラインであると聞きました。

河盛●私どもトロント大学は6年前から準備を進めていましたが、コロナ禍で世界中大変な状況ですので、オンラインのイベントとなりました。A Scientific Symposium:In celebration of the 100th anniversary of the University of Toronto’s discovery of insulin.が開催されています(https://insulin100.com/)。たくさんの貴重な講演が既に公開されており、4月15日、16日にはライブでのディスカッションが視聴できます。バンティング・ベスト両先生が「今後の糖尿病医療のために」とたった1ドルでトロント大学へインスリンの権利を譲ったことにちなんで、本イベントの参加費はcomplementary、つまり無料です。日本から視聴できますので、かえってラッキーかもしれません。

糖尿病研究を通じて世界へ

渥美●最後に読者の方へのメッセージをお願いしたいと思います。

河盛●私は50年前にトロント大学に行き、世界中からやってきていた多くの仲間たちと共に、素晴らしく情熱にあふれた指導者のもとで斬新な研究に打ち込むことができました。当時の仲間たちが世界中で活躍しており、今も交流が絶えません。そのおかげで、①絶えず知的活動を眺め、自分なりに考え、より新しい知見を得たいと願った、②世界を常にドライに見つめ続けることができた、③時間空間のスケールを大きくすることができた、のではと感謝しています。このことは私にとって、いろいろな面で大きな力となり、人生を豊かにしてくれたと思います。

ですから、若い先生方には、糖尿病研究を通じて、世界中に多くの仲間を作って、視野を広げてもらいたいですね。このコロナ禍が収束したら、ぜひ世界へ飛び出していってほしいです。

渥美●インスリン発見から100周年ですが、まだ糖尿病の克服には至っていません。われわれは常に探求心を持って、研究に臨床に尽くしていきたいですね。本日は、大変貴重なお話をありがとうございました。

文献

1)GN Burrow, et al. N Engl J Med 306(6): 340-343, 1982.

2)DCCT Research Group. N Engl J Med 329(14): 977-986, 1993.

3)Shichiri M, et al. Lancet 2(8308): 1129-1131, 1982.